1.研究背景

本研究の背景には化石燃料の世界的な枯渇問題と国内の農業推進があります。人間の生活によって生じる下水汚泥を利用したエネルギー増産技術が注目を集めており、現在、石炭や石油に代わる代替エネルギーとしてバイオマスエネルギーが持続的発展可能な循環型社会を形成するために�研究されています。また、世界情勢の変化により肥料原料の供給不足が危ぶまれる昨今、エネルギー回収の中で生じる発酵残渣を液肥・肥料として農地利用することは国力の強化に大いに繋がります。こうしたエネルギー回収や残渣利用の面で嫌気性消化(メタン発酵)への期待が高まっています。

2.目的

下水汚泥の中で余剰汚泥は難分解性であり、可溶化前処理により分解性能の向上が見込めます。本研究は下水汚泥の嫌気性消化において、余剰汚泥の未処理系と前処理としてオゾン処理を適用したオゾン処理系を用いて、各々で生ごみ追加投入量を変化させた連続実験を行い、安定状態における消化特性からオゾン処理の効果と生ごみ投入量の影響を評価すること、更にエネルギー評価を行うことを目的としています。

3.実験方法

メタン発酵実験は、性状測定、回分実験、連続実験、脱水試験、エネルギー評価を一連の流れとしています。性状測定で下水処理場や廃棄物処理施設から入手したサンプルの性状の測定・分析を行い、評価したサンプルを用いて回分実験と連続実験を実施します。

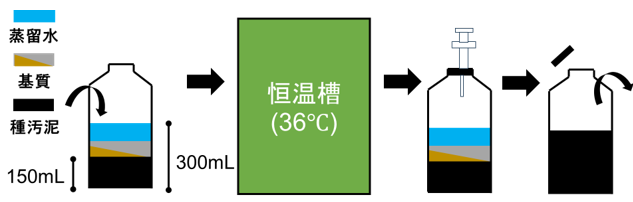

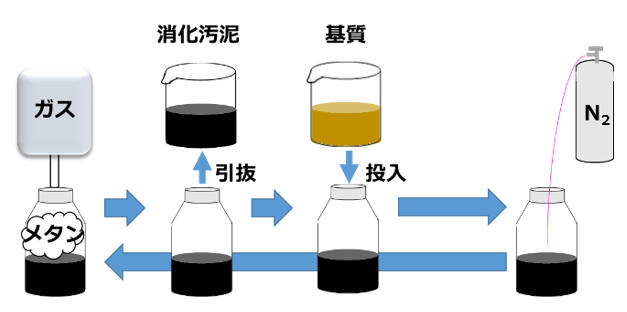

図1に回分実験の概略図、図2に連続実験の概略図を示す。回分実験と連続実験では定期的にバイオガスの発生量と組成、汚泥のpHの測定・分析を行います。連続実験終了時には連続実験で生成した消化汚泥を凝集・脱水し、含水率を測定します。以上の実験で測定した実験値を用いて、回収可能、あるいは消費されるエネルギー量を実際の下水処理場を想定して数値計算を行うのがエネルギー評価です。

一方、堆肥化実験では、堆肥化実験装置に下水処理場から入手した脱水汚泥と副資材を混合して入れて堆肥の作成を行います。

図1 回文実験の概略図

図2 連続実験の概略図

4.結果

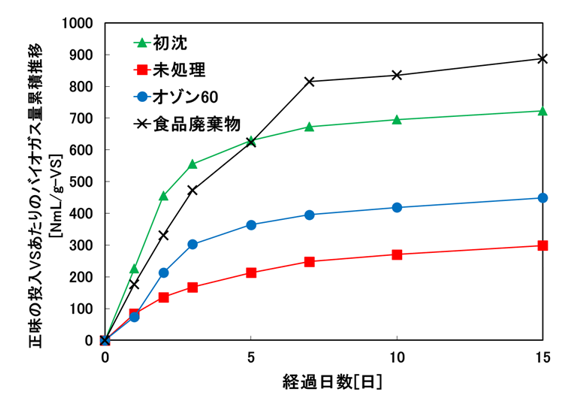

図3にサンプル別の活性を評価するために行った回分実験におけるバイオガスの発生量を示す。最もバイオガスを多く得られたのは生ごみであり、以降は汚泥系が続きます。汚泥系の活性は初沈汚泥、濃縮余剰汚泥のオゾン前処理適用系、未処理系の順であり、易分解性の初沈汚泥が最も高い結果となりました。

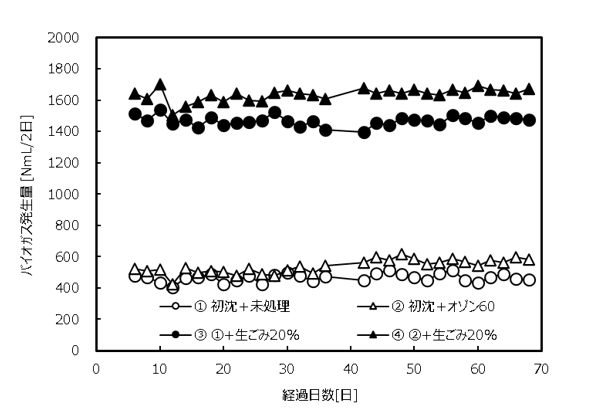

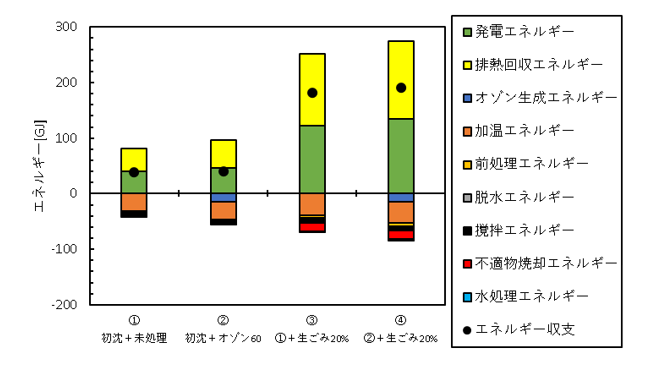

図4に下水汚泥に対して生ごみを追加投入して実施した連続実験における20%運転時のバイオガスの発生量、図5にその際のエネルギーバランスを示します。汚泥単独未処理系とオゾン前処理適用系、それらに生ごみを追加投入した計4系列で実施しています。未処理系を基準としたオゾン前処理適用によるバイオガスの増加倍率は1.22倍であり、生ごみ投入によるバイオガスの増加倍率は3.10倍、オゾン前処理適用系を基準とした場合の生ごみ投入によるバイオガスの増加倍率は2.87倍となりました。

また、汚泥単独系を基準とした生ごみの正味の投入基質に含まれる有機物1gあたりのバイオガス発生量は未処理系が798NmL、オゾン前処理系が862mLであり、オゾン前処理ではより高い水準でバイオガスを回収可能なことが分かりました。エネルギーバランスにおいてもオゾン前処理適用かつ生ごみ投入の系列は消費分が増える一方、それ以上に回収可能なエネルギーが増大するため、より多くの電力を賄えるようになることが分かりました。

図3 回分実験によるバイオガス発生量

図4 生ごみ20%運転時のバイオガス発生量

図5 生ごみ20%運転時のエネルギーバランス